Man könnte Untersuchungsausschüsse darüber abhalten, wer Österreich die große Abhängigkeit von russischem Gas eingebrockt hat, sagt Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler im SN-Interview.

Am kommenden Samstag halten die Grünen in Villach ihren Bundeskongress ab, bei dem Werner Kogler wieder als deren Bundessprecher kandidieren wird.

Beim letzten Wahl-Bundeskongress der Grünen vor vier Jahren lautete Ihr Motto: Rudern statt Sudern. Welche Parole geben sie diesmal aus? Kogler: Es ist gut und richtig, dass die Grünen in der Regierung sind. Es sind in unserer Lebenszeit noch nie so viele Krisen zusammengekommen wie jetzt. Wir können als stabiler Faktor in der Regierung einen Beitrag leisten, noch dazu, da die grünen Antworten und Fragen noch nie so zutreffend waren wie jetzt. Rudern statt Sudern war damals mein persönliches Motto. Im Prinzip gilt es auch heute noch. Nicht nur bei uns, in ganz Europa geht es um eine riesengroße Transformation. Wir sind nicht in die Regierung gegangen, um es uns einfach zu machen. Es muss Zuversicht, Hoffnung und Orientierung geben auch in schwierigsten Zeiten. Das Motto könnte daher diesmal lauten: Transformation statt Depression. Welchen Wandel meinen Sie? Der größte hat mit dem Ausstieg aus dem fossilen und dem Einstieg in das solare Zeitalter bereits begonnen. Was viele bisher bloß als grüne Mission abgetan haben, ist so etwas wie eine Staatsräson geworden.

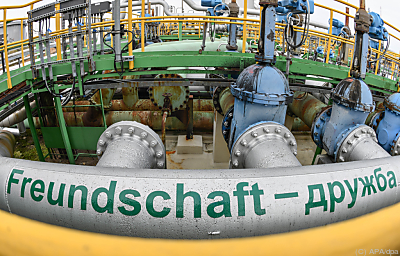

Fürchten Sie nicht gerade jetzt einen Rückschlag? Pandemie, Teuerung, Krieg, muss da nicht die Klimapolitik zurückstehen? Nein. Es muss mehreres gleichzeitig gelingen. Es geht auch um die Entlastung jener, die nicht so viel leisten können. Die Teuerung ist auch wegen der fossilen Energien so groß. Sie sind das Problem und nicht die Lösung. Wir haben quasi eine fossile Inflation. Deshalb müssen wir da schnell raus. Natürlich müssen wir absichern, dass unsere Wirtschaft und Industrie weitermachen können. Aber dass wir jetzt den Klimaschutz hintanstellen, das wäre die verkehrte Antwort. Wir müssen uminvestieren. Je mehr erneuerbare Energieträger, umso größer wird die Unabhängigkeit. Das sind Freiheitszeichen.

Salzburger Nachrichten